|

|

写在前面:

3月29号下午三点半,我在实习的工位上准备晚上的直播,突然接到一个电话,告诉我复试已经通过了。我说好的,我知道了,谢谢。当时心里其实仍然很平静,就像查到初试成绩的时候我的家人朋友甚至比我自己都更开心。看着那个33秒的通话记录,我想的是,原来只需要33秒,就可以给我过去的一整年宣布一个某种意义上的“结局”啊。

我相信没有人会怀疑23考研人的不容易。就我自己而言,这一年有很强烈的“战斗”的感觉。不知道睡醒会不会被封在宿舍或者突然通知转运、教室封了就搬着书换另一栋、组核酸小队保证混管不阳、差点没订到房就考虑从家里开车往返的可能性……好像被迫学会适应随时打乱的计划,快进掉为“怎么办”而慌乱的阶段,锻炼出车到山前的心态,两点之间线段最短地直接思考面对问题如何解决。我比较幸运,初试结束之前一直很健康;但据我所知身边很多朋友都是发着烧上的考场。所以无论如何,我觉得每一位一路走来的23考研人都是值得尊敬的战士。

回忆起来是挺客观的“不容易”,但好像没觉得不快乐。毕竟只是“前进”就好了——自此往后可能再没有比这更纯粹更简单的考虑范围和解决路径。考研一年我的成长和收获远比那些知识多得多,无论是一坐十个小时的耐性,还是在不知道下一刻会发生什么的情况下仍然保持平静的能力,都是考研带给我的礼物。这段经历,我仍觉珍而重之。

<hr/>一、 个人情况

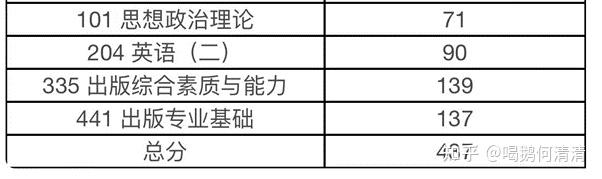

我叫清清,本科中国语言文学,普通985的强势专业,三跨一战上岸。初试成绩如下,排名应该是第一:

个人来讲开始准备得比较早,大三上学期就已经确定好院校和专业,开始断断续续地看一些专业书、纪录片;寒假开始关注大纲单词并读一点外刊,到二三月份开学就开始保证每天学一些考研相关的内容了。所以整个备考战线拉得很长,有利有弊,第四部分会展开讲。

至于每天的学习时长,我从9月份开始保持在7-8个小时,到11月平均9h+,状态好的时候可以达到10h,每周学5.5或6天;进了12月感觉准备得差不多,开始缩减一些时长。关于时长问题我也曾经比较焦虑,尤其是看到xhs博主晒12h甚至13h+的番茄钟截图的时候。但其实后来也想明白并且体会到了,焦虑时长确实大可不必。后面也会讲到。

但总体来说,我的整个备考过程心态一直比较好,大部分时候是充实、快乐、对自己的状态很满意的(除了9月底保研名额出来之后痛哭一场和10月份的厌学情绪以外),事后也认为不错的分数相当程度上受益于我的大心脏。考研归根到底只是一场考试,是人生里无数条路其中之一,真的没那么多“必须”。记得这一点,会在自此往后漫长备考之路的很多个时刻帮到你。

二、 择校原因

我个人而言,原因非常简单明确不纠结,概括来说就是喜欢的城市+梦校+自身兴趣。上海有太多我喜欢的东西,或者说我喜欢的都在这个城市;又觉得中文学硕太卷成功率没有把握,而出版专硕是一个适合读书也离书更近的地方,也是我自己有兴趣且愿意钻研的。取交集遂决定之。总之择校难免会有取舍,所以要问清楚自己最想要的到底是什么,然后相信感觉和兴趣,坚定地做选择就好了。

三、 各科经验

1. 政治

参考资料:肖秀荣精讲精练、1000题、肖8肖4、腿姐背诵手册、各名师预测卷选择题部分。

时长:7-10月1h左右,11-12月2h左右,开始背肖4后会更长一点。

政治我大概7月中旬开始,看完精讲精练做相对应的1000题,暑假结束基本过完第一遍。网课只听了徐涛的政治经济学部分(徐老师是政经博士,这一部分讲得非常透彻,强推!),其他章节有时候吃饭会当电子榨菜,带着我保研的室友一起听涛涛讲段子,没系统地听过。9月份配合腿姐背诵手册二刷1000题,并着重看了错题,一些易混易错的在笔记本上整理成了知识点。这个过程结束以后模拟卷也陆续地出了,于是开始用小程序刷客观题并持续整理。腿姐的技巧班和冲刺班也有很多人推,但我尝试了一下觉得不太适合自己也不如看文字效率高就没有继续听,大家可以根据自身情况酌情选择。

其实肖4出来以前我都没有“背诵”的过程,一来文科背景对一些知识还存有印象,二来大量刷选择题之后会发现绝大多数考点都已经被覆盖到,所以个人认为刷题的过程其实就是记忆的过程,没必要像高中一样背知识点。主观题等拿到肖4以后开始完全来得及,这个时候就可以回归高中模式,增加一节“早自习”专门背大题。因为我作息比较老年人,12点前睡觉,早上7点前就能起,最后一段时间在宿舍阳台小声背政治,看着天慢慢亮起来心情都会很好。建议可以把肖4当成一个“素材库”来利用,没必要也很难把那些一大段一大段的文字倒背如流,而是考试时看到题目能想起来背过的素材即可。至于肖8,主观题会有一部分与肖4重复,我当时是快速地过了一遍,然后筛选出自认为比较重要和有用的,多看几遍留个印象。到了考场上就是一股脑输出的过程,我当时把能想到的相关内容都写在了答题纸上。

到了后期会有很多博主告诉你,不要太在意模拟卷客观题的分数。确实如此。我肖8选择题大多也就在35-38,最差的一套好像只有20+,但我当时除了最高效地记住知识点以外没有其他想法,最后考试也在客观题较难的情况下拿到40+。71分客观来讲不算高分,也比我的预估稍低,但在上海地区70+也是不错的成绩了,个人认为算是对得起在政治上下的功夫。

2. 英语

参考资料:考研大纲词、张剑黄皮书、王江涛考研英语高分写作、蒋军虎精读80篇、外刊。

时长:10月前3h左右,10月后2h左右并递减。

我的英语基础还算可以,高考全国一卷145,六级裸考500+,自认为语感是在线的。我一直认为国内应试英语最重要的就是单词,只要能把文章通篇读懂,没有一个细节是不理解的,那无论任何问题都不在话下。我自己背单词用的是扇贝app,生词整理在笔记本上,过完一遍后只看自己的笔记,每天背两三页,记不住的着重标出重点记忆,然后反复翻笔记本到考前。

英语我也没有系统听网课,采取的是“精准定位”战略:偶尔有特别难自己盘不明白的阅读和错很多的完型,就去听唐迟和易熙人老师当篇的讲解,确实可以解答一些疑惑。但主要还是以真题为主,我把10年以来的英语一刷了一遍、英语二刷了两遍,重点放在把文章彻底读懂,没有沉淀太多像“逻辑”“出题规律”以及“答题方法论”的东西(但是就英语应试而言总结方法对很多人是有用的,此处基于个人经验,具体实践起来还是要因自身情况而异)。此外配合外刊如《卫报》《经济学人》、老蒋80篇以及英文原著来阅读。其实读原著没有想象中那么难,不需要自己给自己设限,我备考期间读了很喜欢的作家石黑一雄的《克拉拉与太阳》原版,他的语言其实是非常明晰通俗的。10月份以前时间比较充裕的时候,每天下午2-5点我基本完整地留给英语;后期把时间分给政治和专业课,也保证每天有英文阅读的过程来保持语感,多读多看总会受益。

至于作文,我参考王江涛老师的必背20篇、黄皮书里的作文范文等,从9月开始慢慢积累一些高级语料。个人不推荐背模板,掌握每种类型作文的规则即可,真正考试时有足够的时间调动语料自行整合。好几次我练完作文找我雅思8.5分的室友批改,从她那里也得到一些打开新思路的实用建议。我最后英语总分拿到90,而且是在客观题有扣分的情况下,这某种程度上也肯定了我的主观题训练方式。

总体而言,贯穿我英语备考全过程的就是多背多读,背单词和好语料,读真题和真表达。英语不是一门学科,而是一种语言;学英语也是一件久久为功的事情。私以为不要怀抱太多功利心反而能更有收获。

3. 专业课

参考资料:

① 参考书:《出版专业基础》2本、《出版专业实务》2本、《数字出版基础》《出版的品质》《现代出版学》(北京大学出版社)、《中外出版史》(肖东发主编)、《中国出版史》(肖东发主编)、《中国编辑出版史》(苏州大学出版社)、《出版学导论》(罗紫初主编)、《民国出版史》《近代出版人的文化追求》《老猫学出版》《编辑人的世界》《阅读的未来》等。

② 公众号:出版商务周报、北京开卷、E出版、出版人杂志、出版六家、国际出版周报、现代出版、出版科学、出版江湖、做书等。

③ 纪录片与影视:《但是还有书籍》《书迷》《百草园》《天才捕手》《重版出来》等。

时长:暑假前每天3h左右,9-11月递增,后期6h左右。

专业课无疑是备考过程中最重点也最需要花时间花精力的。我从寒假开始看基本的参考书,逐渐配合一些机构的资料或者从学长学姐那里买的笔记;9月中旬开始做真题,保持着每周一套的进度,也是在这个阶段我开始背书。拿到第一套真题时其实很慌,因为我发现之前看了好几遍的书只是留下了非常浅的感性印象而已,真要全真模拟的话完全写不出来。所以我就在做题的前一天把当套真题涉及的知识点先背一遍,第二天再闭卷答题。这其实很正常,甚至开始背书以后背第一遍、第二遍都不会有太深的印象,你可能会觉得之前花费的时间没有得到应有的回馈。但事后会觉得大概确实是量变到质变的过程,积累到11月底左右,你会发现自己不知不觉已经越过临界点,知识在心里融会贯通起来,答题也不用再预先准备,开始得心应手。我9月份第一次做12年的真题,335和441加起来只写了十几页;到后期做21、22年和模拟题的时候能写到30页+。所以不必担心焦虑,沉下心尽可能摄入就好。最后我不记得背书背了多少遍,感觉基础知识成为牢固的根系和枝干,其他看过的书、行业热点和前沿知识像枝叶攀附其上,形成了独属于自己的体系。这样面对任何问题都不会慌乱、都有话可讲了。

我当时跟着琳琳学姐做真题,每做完一套学姐会给出反馈和建议,告诉我答题规范,并补充更广的角度和全面的思路。这个过程一直持续到考前,让我受益颇多。我觉得专业课答题很关键的是要明白老师想看到什么。考研与高考不同,个人认为在答卷上展示出自己较强的思维能力与逻辑性是较为理想的状态,或者是在大家知识总量相仿情况下的重要加分项。而且面对真题,在作答以外还应该发散拓展,将每个概念相关联的内容延展开去,如在题目中出现过的独立书店、公版书等,都值得深挖。

四、 感悟总结

其实这一部分才是这篇经验帖想说的重点,是我在考研过程中体验最深刻的东西。我把它们按高亮程度分条罗列,如果某一点或某句话会让你在今后的具体情境下突然想起,我会感到非常快乐且荣幸。

1. 谨记“只有自己最了解自己”,适合自己的才是最好的。

这篇帖子充斥着大量的“就我个人而言”和“对我来说”,而且没有“一定”“必须”之类的表达,因为如上和以下种种都是基于我的个人体验。任何方法都有其适用范围,我在此处所说的一切当然亦不例外,所以面对建议和指南,最先要做的是判断是否适合自己。比如冲刺阶段被很多人认为是“必听”的腿姐技巧班,我试了一节后,立刻判断可能用同样的时长看错题看笔记对我更有效,所以就没有继续听。我认为没有绝对“好”的方法,只有更加“适合自己”的。

还有一点是,后期各种社交平台会有博主晒进度、晒时长、晒正确率,谨慎通过与其比较来判断自身情况。专注自身、不被影响是最好的状态,像我进入12月以后每天的日程反而较之前轻松,时长和任务量都缩减了不少,因为复习得如何没有人比自己更清楚。总而言之,问心无愧就好。

2. 学会自己创造兴趣与乐趣。

我在10月份曾经有一段非常厌学的时间,看不进去书,除了自己要学的专业知识对什么都感兴趣。究其原因就是战线拉得太长。备考时间长的利好是有足够的时间读论文、了解热点、拓展更多东西和铺开知识面,但弊端就是心理上的厌倦:已经天天看专业书看了半年,很难不产生腻烦情绪。我本人是一个彻头彻尾的兴趣驱动型选手,能激励到我的几乎只有内生动力,而我又不愿把每天的任务当成一个“受苦”的过程。那段时间算是我备考中的低谷期。后来找到的解决办法是,我知道兴趣在消耗,就自己创造、自己补充,用一切方式充值对于每天要面对并且仍要面对的事物的热情。除了看稍微和专业有点关系的影视和纪录片、听讲书听播客,我会跑去旧书市场和摊主聊天,在独立书店观察顾客,甚至写过出版社paro的同人文……总之这么折腾了一段时间,到了11月得以重新回到一个比较明媚的状态。

3. 善于利用已知,真正提高输入效率。

考研不是“从零开始”的过程,即便是看似全无关系的跨考,你学过的知识也一定会在某个时刻派上用场。将自己已经有的知识储备存进考研知识库,无疑会事半功倍。比如今年初试441就有一道题,在本科生教材“世界大学丛书”中任选一本写审稿意见。这种“虚构的虚构”可发挥的空间极大。我本科学中文,就挖掘所学知识,将自己读过或知悉的多本现代文学教材各自的缺失、对于现代文学常见的认识误区之类进行盘点,想象了一本“中国现代文学史”,并对其提出“退修意见”。所以即使是学工科的朋友,也能用自己的专业知识把这道题写得非常出彩。这当然只是一个具体案例,但也有很多抽象的东西,像学科思维方式,其实都是可以融贯的。

在大三下和大四上选课的时候,我都咨询过学姐,让学姐推荐和考研内容重合度更高的选修课,不仅修了学分,还在为答题积累着可能的案例。所以效率不仅仅来自学习具体知识时的专注;将思路拓宽,它其实可以来自方方面面。

4. 让记笔记成为习惯。

因为不太信任自己的记忆力,我非常喜欢记笔记,甚至看纪录片和影视时也会记。有时是一位筚路蓝缕出版人的故事,有时是电视剧里触动我的只言片语,我都习惯性地写在笔记本上。过后再回看时,一句话牵连出的可能是一段记忆和思考。

<hr/> 最后我想说的是,我始终不认为考研是一件“痛苦”的事,但这个过程确实是“辛苦”的:我有段时间嘴唇连续地上火起泡,后期因为写字太多右手腕甚至有些劳损,还要贴上膏药继续模拟真题;也难免会有自我怀疑与情绪低落的时刻,所幸有父母朋友一直陪我排解那些负能量。曾经看到一段话让我印象很深,是这样说的:“每一天模拟卷子的笔尖记得,每一天背书的楼道记得,每一个素面朝天的日子记得,你的肌肉记得,你的眼泪记得,三百多个日日夜夜都会记得,你也记得。”——现在打出来时仍觉心有戚戚。备考的那段时间,已然内化成我生命体验的一部分,成为挑战、打磨、塑造、超越自己的见证,何其难忘又何其珍贵。

非常喜欢凯鲁亚克《在路上》里的一句话: “我们还有更长的路要走,但没关系,道路就是生活。” The road is life,考研如是,工作如是,人生中任何阶段的任何一天亦如是。所以,享受这段旅途吧。你会比你预想的收获更多东西。

“要爱生活,不要爱生活的意义”。Good luck to u all!! |

|